新聞雑誌から時代の空気を読み取り、「コト」のこれからを考える

小関孝子氏(しにふぃあん・オーナー*)

インタビューアー 真鍋陸太郎(東京大学)、饗庭伸(首都大学東京)

この原稿はインタビューを行った原稿をインタビューイー、インタビューアーが加筆するというやりとりを経て作成しました

*所属などはインタビュー時のものです

Q 小関さんの研究フィールドとキャリアを紹介ください。

研究フィールドは、近現代の生活史です。新聞雑誌など当時のメディアをその時代を紐解く資料として積極的に使うというやり方で研究を進めています。解き明かしたいのは生活思想の変容なので、テーマをひとつに絞って明治から現在までをタテに串刺しするようなアプローチをしています。出来上がったものは結果的にメディア史になることもありますが、メディアそのものを研究対象にしているわけではありません。研究者を志すまでは、大手企業に勤めたり、劇団員やフリーライターを経験したり、ベンチャー系のコンサルティング会社でにぎわい調査やブライダルマーケティングに携わっていました。当時はマーケティング調査をもとに企画書を作成するのが主な業務でした。でも、ついつい調べすぎてしまって、会社の意向と反対の結論にたどりついてしまうことがありました。例えば、結婚式場建設を前提とした調査なのに、「ここに結婚式場をつくる必要はない」という結論にたどりつき葛藤したこともありました。自分はビジネスの世界でのマーケティングには向いていないと自覚し、会社を辞めて研究者を志しました。2013年に博士課程を修了し、今は銀座で「しにふぃあん」という会員制のバーを経営しながら研究を続けています。

Q 博士課程ではどういう研究をしていたのですか?

博士課程では、雑誌『婦人之友』の愛読者組織「全国友の会」の研究をしました。「全国友の会」を対象としたきっかけは、母が友の会の会員だったからです。ビジネスの世界になじまない自分の価値観の源は、育った家庭環境にあるのではないかと考え、自分を育てた母の活動を研究してみたいと思いました。その研究で博士号をとり、『生活合理化と家庭の近代』という書籍を出版しました。

Q お店を始めたきっかけを教えてください。

博士号をとった時には42歳になっていましたので、「大人ポスドク」という珍種である自分をどうブランディングするかということに悩んでいました。小さくても自分の城、研究室のような「場所」が必要ではないかと考えていたときに、ちょうど今の物件と出会いました。条件面も魅力的でしたし、出会ったタイミングにも運命的なものを感じ、勢いで始めてしまいました。院生時代には生活のために銀座のラウンジで働いていた時期がありましたから、夜の銀座はある程度経験していました。このチャンスを逃したら一生銀座で店を持つことはないだろうと思い、急いで準備をし、物件と出会った3ヶ月後にはもう開業してしまいました。

店名の「しにふぃあん」は、フランス語のsignifant(言語学者ソシュールが定義した言葉で「意味するもの」という意味)からとりました。ひらがな表記にしているのは「〜庵」とかけています。ダジャレみたいなものです。学術用語を店名にして硬派なイメージにしているのも、紹介制というシステムを採用しているのも、防犯上の理由があります。あえて入りにくいお店にしているかわりに、お店では本名を名乗っていますし、研究者であることも隠していません。自分の場所を持ってもうすぐ4年になりますが、お店での出会いが仕事につながることもあり、お店ってすごいなあ、とあらためて思っています。

Q 生活学プロジェクトとして行われている「社交料飲業における親密性および公共性調査」について教えて下さい。

いわゆるクラブ・スナックやバーの研究です。「店」という場所そのものの役割、その場所で繰り広げられる「接客」という行為に興味があります。自分の店を持った当初は、接客を研究するつもりはありませんでしたが、どんなお店にしたいか、どういう風に使ってもらいたいかを、日々手探りで考えている中で、接客というものの深淵に触れたくなったのです。

「接客」と一言で言っても、夜の接客シーンではいろいろな表現があります。銀座で働き始めたばかりの頃は、私の接客は「昼っぽい接客」だったと思います。接客とは丁寧であること、相手を敬うこと、という固定観念にとらわれていたので、まるで上司と部下のような接客をしていました。もちろん会話はすべて敬語でした。ところが、偉い人でも臆さずに「タメ口」で接客をする女の子が人気者だったりするのをみて、接客に対する考え方が変わっていきました。彼女の接客スタイルはお客様とフラットな関係性を作り出しているわけです。お客様が心地よくいられるぎりぎりのところまでズカズカ踏み込んでいく、これも接客のテクニックなんだと気がつき、目から鱗でした。

私も今では「ママ」としての接客を期待されることがありますので、たくさんの接客スタイルを持っていないと立ち回れません。特に銀座の場合は、お客様が「店」に期待する役割がさまざまです。取引先の接待、社内の根回し、ヘッドハンティング、いろんなシーンに遭遇します。私は各シーンで緊張関係を緩和するクッション役を担います。部下の代わりに社長をいじることもありますし、お客様に説教をすることもあります。ここでは「いじり」も「説教」も接客表現です。このように夜の接客の現場でつくられる関係性は、昼の接客の関係性と全く違っていて、多元的です。「コーチング」「ファシリテート」など、場をつくりだす技術が注目されていますが、そこに見られる個々の要素は、夜の接客の中に以前から存在していたのではないかと思っています。

Q プロジェクトの成果から見えてきたことは何でしょうか?

接客を研究したいという気持ちからスタートしたプロジェクトでしたが、次第に「店という装置」への関心が深まってきています。最近はSNSなどを通じて気軽に「場」をつくれるようになりました。でも、その「場」は本当に「場」なのか、それは瞬間的な「イベント」なのではないかと考えることがあります。店とイベントでは、そこに流れる時間が全く異なります。店を持つという生活は、実際にはとても地味です。毎日決められた時間にお店に行って、ただひたすら「待つ」という行為の連続です。SNSが発達した時代において、こうした「ただひたすら待つ」という「場」の存在意義・価値はどう変わっていくのだろうか、と考えるようになりました。

人と人のつながり方も、SNSとの違いを感じています。その日に誰が来るのかは、私にもさっぱり見当がつきませんから、人のつながり方がネットワーク的ではないんです。無理やり名前をつけるとすれば「ルーレット的なつながり方」とでも言えばいいのでしょうか。誰がくるのかを店主がわからないのですから、お客様とお客様の出会いは偶然以外のなにものでもありません。お店で繰り広げられること全てが予測不可能で、この偶然性には私もドキドキしています。「誰かこないかなあ」と、お客様を待っている時間も、愛おしい時間です。

Q 生活学というアプローチをどのように意識していますか?

生活学プロジェクトで取り上げたテーマは、これまでに過去2回、他のジェンダーを扱う学会で話したことがあります。夜の接客を考える上では、ジェンダーのトピックは避けて通れないと思ったからです。でも残念ながら、そちらでは「水商売」に対する認識が固定的で、私の問題関心をうまく伝えることができませんでした。このテーマをどこで研究しようかと考えていた時に日本生活学会を知り、入会と同時に生活学プロジェクトに応募しました。

実は、博士論文のテーマも、ジェンダー研究の文脈では「保守層の主婦」という一面が強調されて議論されてしまうようなことがありました。主婦であることの是非論に巻き込まれず、「全国友の会」の会員たちがどう生きてきたのかを見つめたかったので、「生活史」という視点で自分の研究を捉えなおしたという経験があります。今回の生活学プロジェクトのテーマは、ジェンダー研究の文脈においては、もっとデリケートです。あらゆる是非論にまきこまれることなく、生活史として、夜の世界に生きた女性たちの「生き様」を捉えなおしてみたいと思っています。もしかすると、このテーマも研究成果がまとまった場合には女性史として扱われるのかもしれません。でも、このテーマをまとめあげるためには、生活学のアプローチがどうしても必要だと確信しています。

Q これからのご予定について教えて下さい

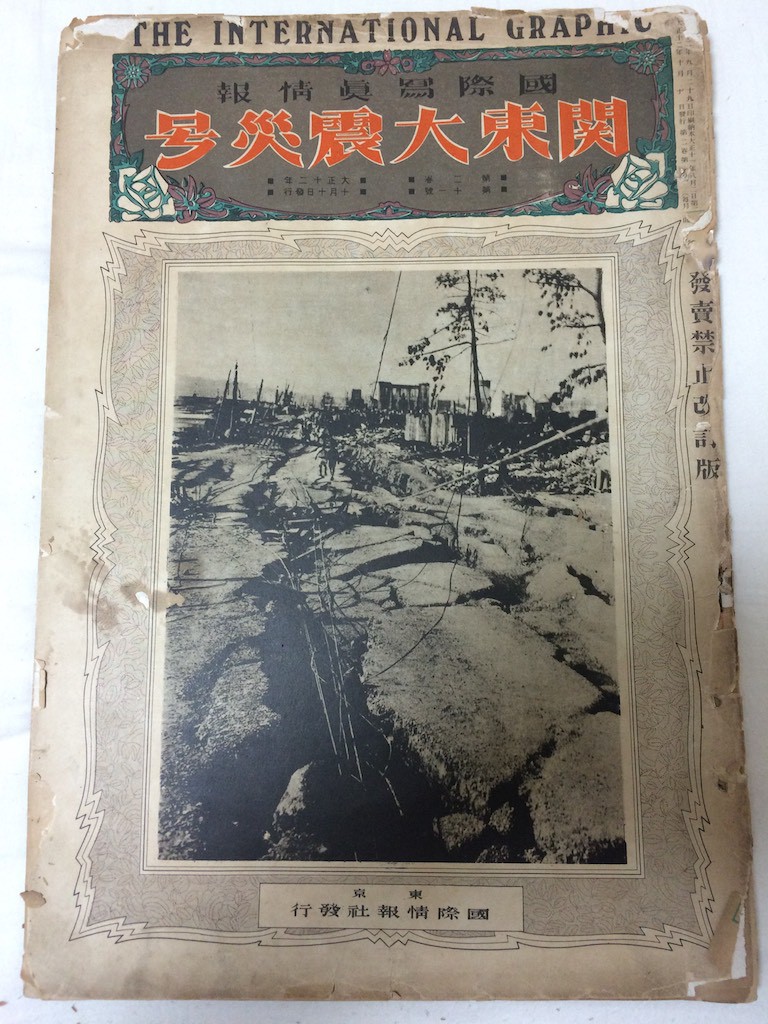

生活に関連するテーマを用いて近現代をタテにつないでみようとすると、どうしても引っかかる節目みたいなポイントが2箇所あります。ひとつは関東大震災前後で、もうひとつが終戦前後です。生活に対する価値観は本来緩やかに変化するはずですが、この二箇所だけは、一日を挟んで大きな変化がおきます。この2つの節目を自分なりに理解するために、関東大震災前後の銀座の商業や、昭和19年〜21年に発行された『大学新聞』の記事の整理をしています。時代をタテに切り込む新たなテーマとしては、会社員時代からずっと調べてきた「結婚式」の変容をまとめてみたいとも思っています。生活学プロジェクトのテーマも継続中です。今年度は、戦前のカフェーで働く「女給」に関する当時の記事をまとめる予定です。博士論文を書いたことで自分の中で生活史を見る軸ができました。雑多に手を出してきた別個のテーマが繋がってきていると感じています。

私は過去の新聞や雑誌の記事をたどりながら、当時の時代の空気を知ろうとしているのですが、それは「過去をマーティングしている」ということなのかもしれません。「コト」と「モノ」のマーケティングは違います。「コト」の未来を予測するには、歴史から入っていく必要があります。将来の変化を予測する際には、その3倍分の過去を見ていくことで、これまでの変化の振幅がわかります。例えば、何かの30年後を予測するなら、過去100年の変容を見る必要があるという考え方です。私が近現代の「生活史」を研究しているのは、「史」とは言いながらも、実はこれからの時代をイメージするためなんです。

Q 生活学会会員や、広く社会に対してアピールしたいことがあればお願いします。

今和次郎と『婦人之友』は関係が深いです。1937年6月号の『婦人之友』で特集されている「全国十九都市 女性服装調査報告」では、今氏の指導のもとに「友の会」の会員が実施し、26,002人の女性の服装と髪型を調べました。この記事の存在を知っていたことも、日本生活学会に入会するきっかけになっています。

私は「生活」という言葉を、「日常」という意味ではなく、「人生」という意味でとらえています。日々の暮らしが折り重なった総体としての「生活」です。「友の会」の会員たちも、水商売を生業に生きてきた女性たちも、無名の一般人ですが、真剣に時代と向き合って生きてきた人たちです。生活学というアプローチがあれば、今までの学問ではなかなか切り取ることの出来なかった、彼女たちの「生活」を鮮やかに浮き上がらせることができるはずです。彼女たちの「生活」を研究することを通じて、これから私たちがどのように「生活」していくべきかを考えていきたいと思っています。

ありがとうございました。

(インタビュー実施日 2017年6月8日)

インタビューを終えて(インタビュアーの一言)

お店を研究室に見立て、そこを拠点に、社会に唯一無二の参与観察をしかける小関さんの視点と方法はとても面白く、そこからどのような知的蓄積が生まれてくるのか、わくわくしていました。生活学会の「生活」を「人生」と捉える提案にも大賛成。「人生学」という言葉が持つなんだか説教くさい視点をとっぱらった「生活学」が見えてくることを期待したいです。(饗庭)

ジェンダーを扱う学会では十分に議論できない女性についての話題を生活学会では、生活という視点から柔軟に、それも様々な立場から議論される。これが生活学の強みだと思います。また、「場」を、瞬間的な「イベント」とはしっかり区別して捉えることで最近流行りの「場」づくりを批判的に捉える点や、「コーティング」や「ファシリテート」を夜の接客の中に以前から存在したと指摘する点は、経験を研究的視点まで昇華した研究者として見習いたい鋭い指摘でした。(真鍋)

「日本生活学会の100人」は、日本生活学会の論文発表者、学会賞受賞者、生活学プロジェクトの採択者から、若手会員を中心に学会員の興味深い活動や思考を掘り起こし、インタビュー形式の記事としたものです。