開催日:2020年8月3日(月) 18:30~20:00

出演:山村崇(都市計画/早稲田大学)、野村知子(地域福祉/桜美林大学)

聞き手:饗庭伸(東京都立大学)、笠井賢紀(慶応義塾大学)、土居浩(ものつくり大学)

記録:末澤瑠里子(東京都立大学饗庭伸研究室)

聞き手:

3月の中ほどから世界的に新型コロナウイルスが大流行しました。「新しい生活様式」という言葉も出てきましたが、新型コロナウイルスは私たちの研究の対象である「生活」を大きく変えてしまいました。日本生活学会の学会員がどのようなことを考えているのか、会員の連続インタビューを企画しました。

第二回目の本日は、都市計画がご専門の早稲田大学の山村崇さんと、地域福祉がご専門の桜美林大学の野村知子さんです。聞き手は生活学会の情報委員会が担当します。

まず、お二人から、ご自身のご専門について教えてください。

山村:

「産業とまち」の関係に関心があり、特に知識産業や創造産業、あるいはそれを育む創造的な風土、働いている人のワークスタイル・ライフスタイル等の研究をしています。また、郊外住宅地の再生プロジェクトにも携わっています。

生活学会の会員になったのは2010年ですが、それ以前から、生活学や考現学に多くの影響を受けてきました。「産業とまち」というテーマと生活学の接点について、少し説明しておく必要があるかもしれません。私のなかでの大きな問題意識として、「働く」ということと、「住む・暮らす」ということを分けて考え計画することの限界を、強く感じています。戦後復興と高度成長の中で、生産機能に過度に着目して国土づくりをしてきた結果、もちろんそれは一定の成果をあげたわけですが、生活の豊かさへの視点に欠けた機械仕掛けの国土が生み出されてしまいました。生活への目線、まちをつくる発想が希薄だったからです。ところが今や、特に知識・創造産業は、生活の豊かさと深く結びついています。生活の豊かさを考えることなしに、真の産業育成も地方の再生もあり得ません。これからの地域経済開発を考える際には、人間の暮らしを丁寧に観察することがこれまで以上に大切ですし、その基盤としての国土づくりも、生産機能ではなく生活や生態的な発想に基づくものでなくてはならないと思います。そのために、生活学の考え方や方法は非常に有効です。

普段の研究では、マクロな都市分析に取り組んでいます。最近はソーシャルビッグデータが入手しやすくなったので、人々の何気ないつぶやきをGISと機械学習で解析するといった新しい分析手法にも挑戦しています。ただそうした「鳥の目」の観察の一方で、働いている人の聞き取り調査やワークプレイスの手描きスケッチといった「虫の目」の観察も欠かせません。二つの目を往復しながら、ズームレンズのように都市の変化を観察することが有効だと思います。都市の変化は私たちの想像力を越えていくので、事前にこうだと思ってかかるのではなく、まずは徹底的に都市を観察し、複雑なものを複雑なまま受け入れ、都市の声に耳を傾けるように心がけています。

野村:

住民が中心になって、食事を作ってみんなと一緒に食べたり配達する活動をずっと追いかけてきました。活動を見ていると活動拠点の問題が引っかかってきたり、地域の中でどうやって、人のつながりをつくっていくのかが問題になったりします。コミュニティデザインという言葉が普及していますが、私も「食を通した地域のつながりづくり」という意味では、30年以上前からコミュニティデザインといえる研究を、活動をしている人達と一緒に行ってきました。

同じことをずっと見ているので、社会がどんどん変わり、そこで関わっている人達の暮らしも変わっていくことが定点観測のように見えてきました。昔は専業主婦の方たちが中心だったけど、担い手の確保が難しくなっていること、民間の配食サービスの普及から、補助金や助成金が得られにくくなっていて、自力でマネジメントしないと続けていけない時代になってきたと感じています。活動している人たちに役立つような研究をしたいと思い続けてきましたし、厨房も設計するなど、担い手の方たちが元気で活動できるようにサポートしてきました。このように活動を応援しながら研究することをアクションリサーチといいます。活動の応援団みたいな役割ですね。福祉の現場で今何が起きているのかを見聞きする機会がありますので、そのような内容もお話出来ればよいと思っております。

1972年の9月に作られた生活学会の設立趣意書には「人間の歴史は、生活の歴史であった。しかし、今日人間の生活は危機に直面している。人間にとっての『生きる』ことの意味を探求すること-それが「生活学」の立場なのである」と書かれているんですね。今日私がお話したいことは、「人間の生活が危機に面している」ということではなく、「人間そのものが危機に直面している」ということを感じています。そのことが様々な課題を生み出し、その解決が今後のまちづくりの目標になっていくと考えています。

聞き手:

お二人は新型コロナの自粛期間中にはどう過ごされていましたか?

山村:

第1回の森栗さんと同じように、自宅の周りを随分歩くようになりました。特に小学生の娘と家の周りを歩くと、多くの発見がありました。子どもは目線が低いからかもしれませんが、大人が気づかないような道端の雑草の種類をよく覚えていたりして、都市を見る解像度が高いことに驚かされます。どこにどんな木が植わっているとか、果物がなっているとか、どこの公園がいつも空いていて、どこが混んでいるといったことを教えてもらいながら歩きました。自分の住んでいるまちを、あらためてまじまじと観察することは、新鮮で楽しい経験で、まちへの愛着が深まった気がしました。自粛期間を経て、きっと多くの人が、自分が住む地域に対する考えを新たにしたのではないでしょうか。

4月末には、首都圏の1,200名くらいのテレワーク実施者を対象としてウェブアンケート調査を実施し、テレワークの満足度とコロナ後の住まい選び意向について分析を試みました。その結果によると、多くの人が地域環境への関心を高めている印象で、過去の類似調査結果と比べると、たとえば景観・街並みについて重視する人はかなり増えていました。逆に、交通利便性を重視する度合いは低くなっていて、都心から10分、最寄り駅から6分くらいまでなら時間距離が長くなってもいいよ、と多くの人が回答しています。郊外の住まいが再評価され、大都市の住まい方、生活像が変わるんじゃないか。そのような予感を抱きながら自粛期間を過ごしていました。

また、コロナ期間中の教育については、試行錯誤がありました。都市計画・まちづくりでは現地の空間から学ぶことが多いので、まちあるきをして議論できないことは痛手でした。そんな中グーグルストリートビューで、一人が案内役になり、みんなでワイワイ議論しながら一緒に歩くということをやってみました。日本だけでなくシドニー、ボストンとか、世界のまち歩きをできるのはオンラインならではの良さですね。同じ事を一人でやるのと違って、皆で一緒にやると、不思議な臨場感が生まれます。一緒にワイワイ歩くときの、共鳴、共振するような感覚が大事なのでしょう。

野村:

夫もテレワークだったので、1階と2階に棲み分けて仕事をしていました。授業は悪戦苦闘でした。大学院の授業で4名の学生さんたちに顔を出してプレゼンしてもらって、一緒に語り合う時間は楽しかったですね。学ぶ楽しさをお互いに実感できました。50名のクラスでは、真っ暗の中を私が一人で突き進んでいくみたいな感じでした。ずっと椅子に座っていて坐骨神経痛になり、椅子の存在もすごく大事だと感じました。身近な環境が自分に影響を与えていくんだなということです。

ZOOMでのやり取りは、顔の表情はよく分かるのですが、その人の全体像が分からないですよね。ゼミのゲストに障害を持った方が来てくださっても、顔だけでは分からない。背中がすごく丸まっていて、手足が細くて、ここに来るのも大変なんだろうなって、一目見てわかるのですが、ZOOMだと分からないです。

通勤時間が短縮されたということも大きいです。そこで生みだされた時間で、勤労者が地域活動に参加できるといった可能性があると思います。第1回の森栗先生が、美しい街並みを散歩された時に「生きる価値がこんなに違うものか」とおっしゃっていたことが印象的です。私が住んでいるそばに大きな公園があるのですが、朝起きるとそこを散歩して、お風呂に入って、仕事やるぞ、みたいな感じでした。家に住んでいるだけでなく、まちに住んでいる感覚が実感できたと思っています。先日見ていた番組で、隈研吾さんがおっしゃっていた、コロナは都市の環境の転換点だ、「箱にすむのではなく、都市に住む」ということに通じると思います。

聞き手:

生活学の視点から、これからの生活がどのように変わる、それとも変わっていかないと考えておられますか?

山村:

生活や都市の本質的な変化には長い時間がかかります。新型コロナのような外部的なインパクトだけでは、大きな構図はあんがい変わらず、従来水面下で進んでいた変化を顕在化させたり、加速させる側面のほうが大きいのではないでしょうか。生活や都市の形が、不可逆的に大きく変わる時というのは、たとえばフォーディズムの登場のように産業活動の原理が変わるとか、石炭エネルギーから電気エネルギーにかわるといった、原理的な部分での内発的な変化が深く関わっています。いまのところ、コロナ禍でそうした本質的変化が生じているようには思えませんので、第二波、第三波というふうに小康状態と悪化状態が繰り返すのを、のらりくらりと乗りこなしながら、生活や都市のあり方を微調整していくことになるのではないでしょうか。

とはいえ、直近ではライフスタイル、ワークスタイルは、小さからぬ変化を迫られています。例えば首都圏の人口のうち5%くらいが、コロナ後に新たなテレワーク層として定着するだけでも、相当のインパクトがあるわけですね。余暇の過ごし方や地域での活動の仕方など、色々なところに影響してきます。ただテレワークはコロナ前から徐々に機運が高まっていたので、これもやはり、従来からの変化が加速した現象と考えることができます。

そのほかにも、コロナ禍を機に都心オフィス不要論が出てきたりして、働く場所の地殻変動が進むと言われていますが、これも従来からIT化により、業種・業態・職種によって働く場所のニーズの多様化が進みつつあったことを反映していると思います。そこへコロナがやってきて、別に都心のオフィスでなくても十分業務ができると気がついた人や企業も多かったため、テレワークや郊外移転が改めて検討されはじめました。実際、都心の拠点を縮小するという企業の声も沢山聞こえてきます。一方で、「やってみたけど、やっぱりテレワークはダメだ」と、いち早く都心のオフィスを復帰させた会社もあります。どちらのほうが良いという話ではなく、企業のスタイルや職種によって、立地選定にキャラクターが強く出てくる。ですから、これからの働く場所の分布は、テレワーク化や郊外化が一律に進むのではなく、業種・業態・職種によって多様化し、空間的分化が進むと思っています。

これには悪い部分もあります。ワークスタイルや住む場所を比較的自由に選べるような人たちにとっては選択が広がりますが、選べない人たちも沢山いるので、比較的混ざって住んでいた東京の棲み分けがはっきりする方向に変化したり、社会の分断や格差が拡大するおそれもあります。

「住む」ほうの変化をみると、テレワークをするんだったら、都心から遠くてもいいという人もいるかもしれません。郊外のフリンジ部分で、農園が付いているような広々とした場所に住みたいという人も出てくるんじゃないでしょうか。既に郊外居住の再評価は進んでいます。都心のマンション販売が不調な一方で、遠郊外部の戸建て分譲住宅地の契約数は好調だと聞いています。

野村:

閉塞的な社会を加速したと思います。自分だけの世界に生きる人が増えちゃう。孤立の問題がさらに深刻になっていく。失業が広がって、格差社会が深刻化すると思いますし、それが子どもの生活に繋がっていく。子どもの貧困や虐待、それからこれは従来からありましたが、スマホの子育て。赤ちゃんや子どもたちの愛着障害がさらに深刻化するのではないか。それから児童養護施設の先生から聞いた話ですが、保母や周りにいる人がマスクを着けていますよね。人間の表情を読み取る大切な時期に、マスクの人間しか見ていないということは、感情を読み取る力が弱い子どもに育ってしまうのではないかと心配されていました。スマホの問題、周囲の人がマスクをつけているという状況が、大切な幼児期で日常的に起こり、人間力が低下するのじゃないかという危惧があります。

一方で通勤時間が短くなり、勤労者がボランティアができる、地域で買物や食事をするといった、地域をベースとした新たな生活スタイルを築いていけるのではないでしょうか。そこで、「Go to トラベル」ならぬ「Go to Village」を提案したいと思っています。これはポストコロナ時代の暮らしです。「村=village」に込めた意味は、住民がお互いに知り合っていて、家も開放できて、その中でお金のやり取りではない、資本主義のやり取りではない、お互いの労働交換のようなやり取りで豊かな暮らしができるという生活スタイルです。その中で、子どもたちは、知り合いの大人たちと日常的にかかわりがあり、安心したくらしが送れる。ソーシャルキャピタル(社会関係資本)が豊かな環境です。ソーシャルキャピタルには、拡散効果があることが重要です。一人ひとりが健康になるだけでなくて、その人の言動とか行動が、周りの人に影響を与えていきます。子どもたちも優しくされる体験がなければ、助け合う生活スタイルを身に着けることは無理ですよね。地域の大人たちが、優しく接してくれたり、何か相談に乗ってくれたりという実感があれば、「鶴の恩返し」じゃないですけど、自分が大きくなった時に、他の人のために貢献できる人に育ちます。そういう関係がつくれるような村のような親密なつながりのもてる地域ができるといい。精神や身体に障害を持ち、普通の地域社会で働けないような人も、福祉作業所で得られる以上の賃金をもらって、働くことができる。各々の活動が継続できるように、地域でお金が循環するしくみです。貧困や子育て、認知症の人も対応によって穏やかに暮らせることができる。昔のように、他者を受け入れない閉塞的な村社会ではなく、世界と繋がる村社会を作れるといいなと。隈さんは「都市に住む」とおっしゃいましたが、そこにより親密な人間関係のある場所という意味を込めて「village:村に住む」としました。Post コロナ社会における、私のキーワードは「Go to Village」です。

聞き手:

「Go to Village」という、空間的なイメージを伴う言葉が出てきました。山村さんは都市の産業に注目されています。産業には、どうやって生産性を上げていくかという視点が常に問われるわけですが、villageで生産性が上がるのか、どういう新しい仕事が出てくるのでしょうか。

山村:

Villageという言葉からは、豊かな生活の場のイメージが浮かんできますね。これからはvillageに住みながら、地域コミュニティとサイバーコミュニティの良いところ取りをして、生活の豊かさと生産性を両立できるライフスタイルが実現すると思います。以前からそういった環境で「働いて、住む」ということを夢には見ていた人は結構いたと思うんですが、一部のアーリーアダプターを除いて、多くの人にとっては現実的には難しく、選択肢に入ってこなかった。経営者も、テレワークは生産性が下がるとか、対面コミュニケーションがないとイノベーションを生み出せないと口をそろえて言っていましたが、全ての仕事ではないんですけど、その風向きが変わってきました。その実現を支える要素技術は前からあり、将来の社会はこうなるのではと皆が想像していた姿が、今回のコロナをきっかけにある臨界点を越え、来るべきものが来つつあると思っています。それがまさに「village」になっていきます。

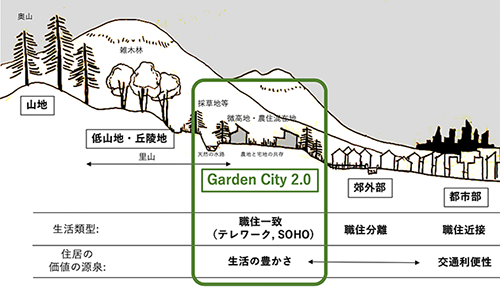

私自身はあえてcityという言葉を使って「Garden City 2.0」を構想しています。テレワークのニーズから住宅とか街区をゼロベースで考え直し、デザインし直せないかと考えていました。野村さんの一階、二階での棲み分けのように、コロナ禍で多くの人が悩みながら生み出したしたノウハウが溜まってきているので、それらを上手く吸い上げながら、新しいvillage、Garden City 2.0を描ければいいと思っています。

聞き手:

野村さんはポジティブなイメージで未来を語られましたが、格差や子どもたちの育ち方の懸念も示されました。villageに動けない人たち、波に乗れない人がたくさんいるはずです。残された人はどうなってしまうのか、お考えをお聞かせください。

野村:

地域の活動では、こども食堂やフードバンクが小さな光です。何かやりたいと思っている人たちが集まってきていて、コロナ下では食材の配達を随分やっていると聞いています。人って集まるとパワーアップしていくので、もっと増えていくと思います。企業もそういうところに協力したがっていますね。

それと子どもがビデオゲームだけで遊んでいるのは、すごくいびつだと思うんです。やはり五感を使って遊べる場所が大事だろうと思っていて、そのよい例として冒険遊び場があると思います。桜美林大学のそばの小山田桜台というURの団地にもできました。子どもの栄養は、食事だけでなく「遊び」ですよね。

また人間力が落ちている人々に対して必要なものは、媒介者です。一人で新しい世界に飛び込んでいく時には、勇気やパワーがいりますよね。新しい世界や環境への道案内、人とのつながりを媒介してくれる人が重要です。人間力の弱さを、媒介者と共感者、そしてチーム、仲間でカバーしていくことが必要だと考えています。そういう意味で媒介者を入れこんでいくことが、今後のつながりをデザインする意味でのコミュニティデザインには必要だと考えます。空間も重要で、つながりを最大限サポートできる空間がないと強められません。こういったことがvillageという形にならなくても、人々をつなぐ強力な媒介者とその人の力を強めるような居場所としての拠点、特に食の提供を組み込むとその場所のパワーは大きくなりますので、そのような場所がまちのあちこちに出来ていけばいいですよね。

2017年12月に撮影しているので、密です。

聞き手:

新型コロナ時代の新しい調査や研究、あるいは実践のアイデアを教えてください。

山村:

在宅勤務によって、勤労者が地域社会活動に参加できるようになったことが大きなポテンシャルです。そこで、在宅ワークを始めた人々の「地域活動デビュー」の背中を押してあげる良い方法はないかなと考えています。まだ構想段階ですが、私たちの研究グループで、「もう一つの名刺」を作るワークショップのアイデアが出ています。会社の看板を背負うのでなく、ひとりの個人として振る舞うことになれていない人も多いと思うんですね。「もう一つの名刺」を作る過程で、色んな世代の住民が「自分は、実はこんなことに興味がある」とか、「こういう能力があって地域に貢献できるかもしれない」みたいなことを、相互に顔を合わせながら話し合って発表し、実際に活動に結びつけていく。そのようにして、やる気や興味があったりするのにどうしたらいいか分からない人、突然地域に興味を抱く時間ができた人の背中を押せないかと考えています。

もう一つは「仕事」という視点から、非大都市圏のまちの可能性をもう一度考えていきたい。これまでも業種とか職種によっては、郊外をすっ飛ばして、地方都市にサテライトを置く例がありましたが、その流れが加速すると思っています。地方都市には、ホワイトカラーの仕事が少ないので、多くの若者が大都市に行ってしまう。地方都市にサテライトオフィスが集積すれば、大学を出てから大都市圏に出ていかなくても済んだり、一旦大都市に出ても気が向けば戻ってくる選択肢が出来てくるわけで、地方出身者のライフコースが変わると思っています。こうした動きを分析していくうえでも「産業」を「ライフ」から読み解いていくことが重要です。どこでも仕事ができる職種はまだ限られますが、徐々に、住む場所やライフスタイルを積極的に選択してデザインできるようになるでしょう。その先に、いま三大都市圏に鬱血するように人や資本が集まってしまっている国の形、国土構造の静かな地殻変動が起こるかもしれない。それによってあらわれる新たな国土の姿とは、日本中に小さなスター都市が輝いて、それが東京や世界と対等に繋がっているような、星雲のような姿ではないかと夢見ています。もちろん、そのような変化には長い時間がかかりますし、地方都市の再生への道のりは、初めは弱々しいものでしょう。ですから再生へ歩み始めた地域を丁寧に見つけて支援したり、そこから学んで後に続く地域へノウハウを伝授するなどの工夫が必要です。生活学や考現学が得意な、生活の実像に接近していく方法と、ビッグデータのような鳥の目で現象を把握する方法の両方を活用することで、そうした地域支援が可能になると考えています。

野村:

ずっと食事サービスをやってきて、私が考えている到達点は「コミュニティ食堂」です。若い人と高齢の人がタッグを組んで安全で美味しい食事を低価格で提供できる厨房がまちの中にあれば、みんなの暮らしが楽しくなってくるんじゃないか。それから冒険遊び場のような子どもが五感を働かせて遊べる場所ですね。また、世代間の繋がりにすごい危機感を感じています。コミュニケーションのメディアが違っていると、同じ人種ではなくなってしまう。世代間の繋がりのデザインも大事です。自分たちでお金を出し合って、自分たちの暮らしに必要なものを共同運営していく、本当の意味で住民が主体になったまちづくりを展開していかないと、誰も豊かな暮らしを外からは提供してくれない。そういう時代に入っています。その時に住民の人と付き合う上で大事なことは、理性よりも感性です。楽しかったり、嬉しかったり、美味しかったり。すぐ直感で分かることを大事にしないと、理屈を言っても疎ましがられるだけです。感性、理性、信頼がないと、住民の人と協力してまちづくりを進めていくことは難しいと感じています。

聞き手:

山村さんは国土のイメージを、野村さんはミクロなイメージを描いたわけですが、お互いが考えていらっしゃることは、ずれていないですか。

山村:

通底するところがあると思います。特に世代を超えた繋がりは大事だと思っています。高齢のかた、困っているかたの生活を後押しする時に、そこだけで閉じて解法を見つけるのではなく、色々な立場の人を巻き込み、ともに解決していくアプローチが有効だと思います。

ただコロナの中で、繋がりをどのように作っていくべきかについては課題も多いと感じています。目下、郊外住宅地で居場所づくりのプロジェクトを進めていますが、コロナ禍で「集う」ということの提案がしづらくなっており、歯がゆく感じています。密を避けるニーズと集うニーズの狭間で、繋がりのデザインの中にも、色んな密度が要求されてくるんだろうと考えました。

普通「居場所」というと、人と人が接近して話し合うことがイメージされますが、コロナの中ではいい時と悪い時が交互に来ます。いい時は接近して話し合うことが大事で、少し悪くなるような時期には、今度は一定の距離を取りながらもコミュニケーションがあることが大事、というふうに適切な距離感は変化します。

いい例か分かりませんが、公園などのオープンスペースでは、人がちょこちょこと、なんとなく同じくらいの間隔をあけながら陣取っているのを見ることがありますね。知り合いではないのでお互いに話すことはないのですが、一人では嫌で、周りに人を感じていたい、という心理があるように思います。そういう「薄い繋がり」のデザインも大切になるのではないでしょうか。そして、平常時に戻っていくともっと密な居場所を求める。そういった往復の中で、色々なグラデーションの繋がりがデザインされるといいなと思います。

野村:

山村さんとかなり考え方が近いことにびっくりしています。「Garden City 2.0」と、今回提案した「Village(村)」は、大変近いアイディアだと思います。

また、山村さんは大きな視点をおもちで、「日本中に、小さなスター都市が輝いて、それが星雲のような姿になる」という発言に感銘をうけました。そのような国土全体を見る目と、実際の生活というミクロの世界との往復関係はあると思います。私は虫の目でしか見ていないところがありますので、大変勉強になりました。

ミクロの世界の居場所について補足すると、いくつかのタイプがあると思います。結構大きく集まっていくものと、近隣を中心とした、小規模な形で繋がりを作っていくようなものとか。Villageはせいぜい大きくて小学校区くらいを思い描いています。現実の住民とのやり取りの中ででてきたイメージを言葉にしました。

森栗:

今日の話で一番面白かったのは、「媒介者」という言葉です。媒介者って誰やろ。「ひょっとしてそれは大学ちゃうの?」って僕は思っている所です。学術とか大学は、ちゃんと社会の媒介者にならなあかんって話を聞いていました。もう一つは、どこででも仕事ができる時代になった時に、床余りが出来てきて、様々な開発計画がとん挫する、大きなビルが空いてくる。この時がめちゃめちゃチャンスちゃうか。そういう時代において、都市とは何なのか。オフィス多すぎていらんなあ、っていう話になる。じゃあ都市とはなんなのか、そもそもビルとは何なのか。

山村:

コロナ禍の前までは、世界中で産業の都心回帰が起こっていたんですよね。それ以前は広くてのんびりした働く場所がいいだろうと、郊外にオフィスパークを作るのが流行った時期もあったのですが、この10年、20年でオフィスパークの家賃はズルズル下がってきており、「どうもこうじゃないな」「つまらん」ということで、元気のある会社から順次都心に戻ってきていました。そして、都心に戻ってきた時に「出会う場としての都市」が再発見された。「出会う」と言っても「さあ会いましょう」ということではなくて、ある密度があれば必然的に何かがぶつかってしまう、アイデアとアイデアがぶつかる、そういうことが素晴らしいんだという風に都市の価値が見直された、その矢先に、コロナ禍が起きました。そこでもう一度都市とは何なのかが突き付けられているという状況です。

そんな中でもやはり「出会う場」としての都市の役割は、当面失われないのではとおもいます。都市の再発見の背景には、分かりやすいものを大量に作ってそれを売るという工業的な産業システムから、頭を使ってみんなで議論して物事を進めていくという知識的、創造的な産業システムへ大きく変わってきたという背景があるわけです。ですから、偶然出会う、密度のメリットを享受するということは、引き続き都市の存在理由の重要な部分を占めることになるとおもいます。都市の持っている力、密度によって生み出される「出会ってしまう力」、予想を超える力は、その見た目を微妙に変化させつつ、引き継ぎ都市の魔力として人を惹きつけ続けるでしょう。

聞き手:

「都市」の対義語が改めて気になります。現代は都市だけ異様に突出しているので、対義語がイメージできていません。単純に「田舎」とか「村落」とかじゃない。「都市化に対して逆の現象って何なんだ」ということが気になります。

山村:

都市とそれ以外の境目は、徐々に薄れつつあるように思います。今やICTを活用すればどこでも世界と直接繋がるような生活ができます。人との繋がりや知識もインターネットで繋がっているので、外から見れば農村的な場所に離散的に住んでいたとしても、サイバーコミュニティ上で都会的な人間関係を維持し、都市的な生活を送ることが可能です。居住環境としての都鄙と、ライフスタイルとしての都市的・農村的が一致しなくなる。そのなかで、環境としては田園やvillageなんだけれど、生活のスタイルは都市的という生活を送れる場所、それを新しいタイプの「都市」と呼んでみたいという気持ちもあります。

野村:

Villageをイメージしているのは、現在では職住分離の郊外住宅地なんですね。そこに込めたいのは、資本主義的経済だけではない、お互いに貸し借りをしていくような「村的」な繋がりです。昔のようにプライバシーが筒抜けの村ではないんですが。それは1970年代以降目標とされてきた「コミュニティ」といえるかもしれません。ソーシャルキャピタルが豊かな場所。あんまり狭いと人材が得られないので、町内会よりもちょっと広い範囲ですね。コロナになる前は、食を媒介として人々の繋がりを創っていくことを研究テーマとし、活動を応援してきました。しかし、コロナになり、その先の世界を考えた時に、空間と結びつけることができたんですね。それはリモートワークの存在です。以前は、自然の豊かさや住居の豊かさが実感できる環境にあるけれど、駅から離れていて通勤には不便であった場所が、リモートワークが可能になり、魅力的な住宅地として再発見されています。リモートワークによって都心と離れていても仕事ができるようになり、物的空間の質の豊かさと、社会的なつながりの豊かさという2つの異なる豊かさを備えた場所が、空間として一体となることができたんです。そんな思いを「Go to Village」に込めました。

聞き手:

ありがとうございます。これで終わりたいと思います。山村さん、野村さんありがとうございました。