開催日:2020年8月6日(木) 18:30~19:30

出演:大橋香奈(社会学/東京経済大学)、内田青蔵(建築史/神奈川大学)

聞き手:饗庭伸(東京都立大学)、笠井賢紀(慶応義塾大学)、土居浩(ものつくり大学)

記録:末澤瑠里子(東京都立大学饗庭伸研究室)

聞き手:

3月の中ほどから世界的に新型コロナウイルスが大流行しました。「新しい生活様式」という言葉も出てきましたが、新型コロナウイルスは私たちの研究の対象である「生活」を大きく変えてしまいました。日本生活学会の学会員がどのようなことを考えているのか、会員の連続インタビューを企画しました。

第三回目の本日は、東京経済大学に着任ほやほやの社会学の大橋香奈さんと、神奈川大学の、今年の5月まで生活学会の会長もされていた建築史の内田青蔵さんです。聞き手は生活学会の情報委員会が担当します。

まず、お二人から、ご自身のご専門について教えてください。

大橋:

専門は、「移動の社会学」です。第一人者としてジョン・アーリが知られています。人々の移動の経験に関心を持ち、博士課程に入ってから毎年生活学会で研究を発表してきました。「移動」には色々ありますが、通勤や通学、育児や介護などケアのための送迎や訪問、旅行、移住など色々な目的での身体的な移動、商品や贈り物などの物の移動、メディアに登場するイメージを通じた想像上の移動、最後にこのインタビューでも行われていることですが、人々の間でコミュニケーションのためのメッセージや画像や映像をやりとりする移動、といった多様な移動の経験を対象にしています。

移動の経験を写真や映像を使う「ビジュアル・エスノグラフィー」というアプローチで調査し、その結果を映像作品にして上映し、その場で見た人々から返ってくる解釈を自分の研究に取り込むということを続けています。生活の中で人間を発見し、人間を通して生活を見る、というまさに生活学の態度を実践してきました。

内田:

一番興味があるのは住宅史で、特に明治以降の洋風化の中で住宅がどう変容していったのかを見ています。住まいの変化の前段に生活があり、それまでの住まいではこなしきれない生活が出現し、住まいを変えていく原動力の一つになると考えています。今までの建築史は住まいをモノとして分析してきたのですが、原動力としての生活の変化を住まいの中に見ながら分析してきました。

生活学を作られた今和次郎先生は、彼が生きていた時代の生活の断面を描いています。当時の生活がどういうものだったのかということを知りたいときに、今先生の調査は重要な資料となる。今先生に興味を持っていたところ、縁あって生活学会に入り、皆さんと当時の生活の様子を議論したりする場ができたということです。

聞き手:

お二人は新型コロナの自粛期間中にはどう過ごされていましたか?

大橋:

プライベートな話になりますが、私には介護が必要としている家族がいるということ、私自身に基礎疾患があるので、同世代の友人たちと比べると感染予防に対して敏感になるのが早かったと思います。日記を振り返ると2月の中旬から感染予防行動を取っています。自分が企画したり関わっていたワークショップやイベントは2月15日が最後で、それ以降は全部中止か延期にしている。4月1日に大学に着任すると決まっていたので、忙しくなる前にオーストラリアに行く計画もあったのですが、それもキャンセルにして、以降はずっと自粛生活です。

大学のキャンパスに入ったのは、大学の辞令交付式、人権研修、投票がある教授会の3回だけです。個人研究室を人生で初めて使えることになったのに空っぽのままです。その代わり、自宅でオンライン授業や会議をしなければならなかったので、物置にしていた部屋を片づけて、授業のためのスタジオ、研究室がわりに使っています。同僚の先生方とも、自分の初めてのゼミの学生にも会えていません。ゼミ生とはzoomでやりとりをしていますが、自分よりも背が高いのか低いのかも分からないままです。携帯の歩数計のアプリを見ると、昨年はだいたい毎月合計20万歩を超えていたのですが、2月以降は月10万歩くらい、一日3000歩程度しか歩いてない感じになってしまったので、散歩を自分に課しているのですが、いまだに最低限の近所の徒歩圏での移動しかしていません。「移動の社会学」的に自分の生活を見ていくと、身体的な移動が著しく制限され、その代わりに、通販で物をすごく買っていたり、メディアを通じた想像の移動とか、コミュニケーションのためのメッセージやイメージの移動の比重が大きくなっています。移動のバランスがすごく変わっている状況です。

内田:

着任したばかりで大学行けないのはさみしいよね。

私も基本的には同じです。私自身は家庭の中で最高齢者なんですけれども、こういう仕事をしているせいか気持ちだけは若いんです。だから「コロナはお年寄りが大変だ」って言われて、「そうなんだ」っていう認識しかなかったんだけど、娘たちがかなり気を遣うんです。その配慮でこちらが逆に「俺は歳をとった老人なんだ」と実感しています。私がコロナにかかったら大変だという認識があるためか、家族は私が外に出ていくことに対してあまりいい顔しません。それもあって出不精になりました。大学の講義はzoomを使っていますが、私は大学まで片道一時間半くらいかかるんです。電車の中は読書時間として有効に使っていましたが、それがなくなりました。一方で、家で過ごせる時間が増え、本を読むという時間ではない形で使える有効な時間だと感じています。

たまたま自宅には、自分のアトリエとして使っている離れがあるので、喋ったり作業したりする空間としては全く不満がないのですが、こういう空間を持っているか持っていないかが様々な影響を与えています。私が専門とする現代の「住宅」の様々な問題が露呈しているのではないかと感じています。

聞き手:

生活学の視点から、これからの生活がどのように変わる、それとも変わっていかないと考えておられますか?

大橋:

生活学の視点から考えてみると、多くの人の生活は既に変わってしまっていると思います。その変化の質や度合いは、内田さんのお話にもあったように、家族の中でさえもコロナをどう認識しているのかによって違う、感染者が多い地域と少ない地域でも違う、本人や身近な人に基礎疾患があるかどうか、高齢かどうか、職業やその人が置かれている立場によっても違う。しかし、その「変化」が、今だけの一時的な、ワクチンができるまでの変化なのか、長期にわたるものになるのかは分からないです。散歩している時に2,3歳くらいの子供とすれ違った時に、この子はマスクを付けている大人が当たり前の日常で育っている、物心つき始めた頃に人の表情が見えない世界で過ごしているんだと思いました。

「移動」の観点からみても、色んな変化があります。移動したいのにできなくなっている人もいれば、移動したくないのにしなければならない人、エッセンシャルワーカーのように、家で過ごしたくても、人の為に移動しないといけない人たちもいます。

この「移動」の問題が起きてしまった原因も、また「移動」であるということも考えています。ジョン・アーリとアンソニー・エリオットの共著で、生活学会の鈴木涼太郎さんも翻訳に携わられた『モバイル・ライブズ 「移動」が社会を変える』という本(https://www.minervashobo.co.jp/book/b239758.html)があります。コロナ禍の前の出版ですが、世界各地の過剰な消費と過剰な移動が生活の変化を起こしているという話が出てきます。コロナ禍でまさにそのことが明確に表れています。本にはその状況に対してどうしたらいいのかシナリオがいくつか出てくるんですが、その一つに、ローカルで小規模なライフスタイルを実践するとあります。私は「近隣」を見つめたことのない生活だったんですが、移動ができなくなったことで、「近隣」を再発見しています。地元に肉屋さんや八百屋さんとってあるんだっけ、みたいなことから、消費のスタイルが変わり、徒歩で移動するようになって、まさにこの本で書かれていたことを実践するようになっています。

内田:

極端な言いかたをすると、戦後の住宅は戦前の伝統的な要素を全部カットしてしまいました。経済的な問題もあるし、規模制限下で始まった住宅復興の中での小規模化の問題もありましたが、そうした小規模化を理論化するために合理性、機能性といった言葉の中で住まいを変化させてきた。簡単に言えば、新しい生活に不必要と思われる無駄な空間を排除していったのです。しかし今考えると、その無駄な空間こそ、こういう時に一番必要だった。このことが住まいのありようの変化になると思います。例えば、戦前と戦後の住まいの違いとして、戦前の書斎が戦後に子ども部屋にかわりますよね。やや乱暴な言い方ですが、戦後になると主婦が家を守り、男は仕事に出かけ、休息を取るために夜遅く帰ってくる。もはや男の仕事場は家には必要ない、かわって子どもの教育が必要だということで、子ども部屋にかわり、専用住宅が成立してきました。

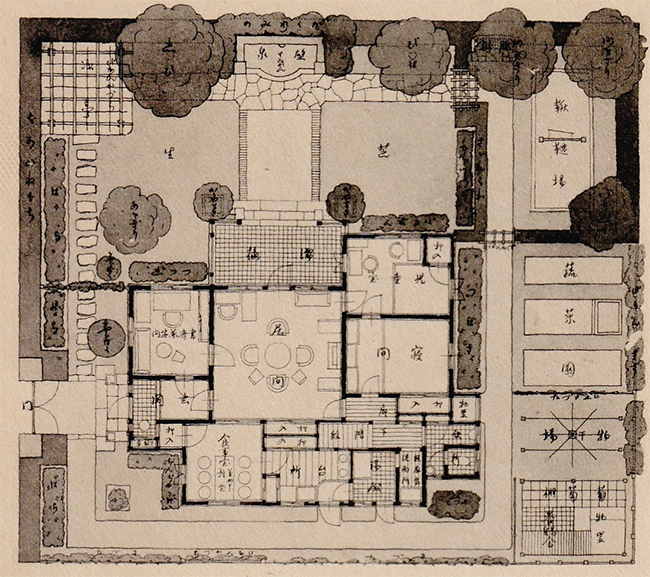

「居間」とともに玄関脇には「書斎兼応接室」があった 『文化村の簡易住宅』(洪洋社 大正11年)より。

しかし、通勤しなくても家で仕事ができるという新しい職業、生活スタイルが出てくると、再び書斎なる空間が必要になってきます。住まいは今まで、個室化していた子ども部屋がどんどんオープンになり、気配が感じられるように間仕切りが取り去られ、ワンルーム化してきたのですが、仕事をするには、ある程度シャットアウトして集中できる空間が必要になります。全て個室化の必要はないかもしれないけど、個室の意味もまた問われてきます。

私は「どういう住まいがいいんですか?」と聞かれた時に、画家や小説家など家で仕事をする人たちの住まいが一番参考になりますよ、といつも言ってきました。奥さんといつも一緒の空間にいたら疲れちゃいますから、一人になれる空間、気配が疎遠になれる空間、庭との関係など、無駄な、逃げ場を持つ空間がそういう人たちの住まいにあるんです。そういう空間こそ人間が生活する上で大事だと見直されるんじゃないでしょうか。

また、日本人はこれまで顔と顔を向き合わせてしゃべらないとお互いに信用し合えない、という世界があったのですが、結果的に離れていても信頼関係を作らなければならなくなった。そうするともう都心で生活をする必要がないわけです。廃村に安い住まいを借りて生活をすることができ、自分たちの生活圏とは全く違う新たな生活圏を発見する可能性もある。今までの都市や生活のあり様と違う、新しい生活スタイルの可能性がある。戦後の日本に与えられた「総中流意識」の中で作られてきた世界観、生活観が変わってくると思います。

聞き手:

「移動」と「住まい」の二つの言葉が出てきていますが、どういう関係で捉えておけばよいでしょうか。

大橋:

内田さんが仰っていたように変えられるようになったところと、変えなければならないところも突き付けられています。今まで当たり前だったことが出来なくなった時に、身体的移動、物の移動、想像だけの移動、コミュニケーションのためのメッセージの移動といった「移動の選択肢」を組み合わせ、今までやっていたことを別のかたちで実現する力が重要になってくると思います。「住まい」と「移動」って暮らし方を支える、重要なものだと思いますが、それをどう結びつけるのがいいのか、私にはちょっとまだ見えないです。

聞き手:

移動の手段が多様化し、それを組み合わせて使うようになってきましたが、その可能性、これからの住宅にどう影響するのでしょうか。

内田:

住まいを取り囲んでいる環境自体を、どう自分たちが求めるか、という話になると思います。今までも物の移動や、イメージの移動はありましたが、自分たちの生活の精神的な満足は、バーチャルの世界で構築していました。自分たちがどういうところで生活をしたいか、例えば都心のごみごみした所に住みたいか、あるいは、人がほとんどいない自然の中で住みたいかを選ぶことは、現実的にはほとんどの人びとができなかったのですが、そのことがオンラインの使用から簡単に現実化するようになりました。今までのイメージで満足していた、あるいはその断片を手に入れることによって満足していた世界から、自分の理想としたもの、欲しいものを手に入れられる世界に近づいたんじゃないかな。それは、裏返すと今までの生活は一体どうだったということになります。目に見えないバリアの中で生活していたのが、そのタガが外れた。「あなたはどこ住みたいですか?」と素朴に問われた時に、我々は意外と答えられませんが、その答えを考えていく時代に入ったと思っています。

聞き手:

住まいの前提が覆ってしまって、移動だけの世界になってきた、そんな風に言い換えられるかもしれませんが、アーリは移動から未来をどう予測しているんですか。

大橋:

コロナ禍前は「オーバーツーリズム」が問題になっていましたが、みんなが過剰に移動し、過剰に消費していた世界が立ちゆかなくなる、ということを議論していました。そうならないためにはどうしたらいいか。先ほど本で挙げられていた一つのシナリオを紹介しましたが、もう一回地域に根差して、近隣を発見する。それはかつてのように地域の共同体の中だけで生きることとも違い、まさに内田さんがおっしゃったみたいに、地域に根差しながらも、色々な移動を組み合わせて生きていく、そういうライフスタイルについて、アーリたちは議論していました。本では主に一部のエリートが移動の多様な選択肢を組み合わせて生きている様子を挙げていましたが、コロナ禍の今こうしてみんなが「移動」の問題と向き合わなければいけなくなったので、「移動」の選択肢をどう組み合わせるかというリテラシーも底上げされていくし、一人一人が暮らし方とか働き方とかを主体的に考えることが浸透していくのかなと内田さんの話を聞いて考えました。

聞き手:

新型コロナ時代の新しい調査や研究、あるいは実践のアイデアを教えてください。

大橋:

コロナ禍が話題になる前にやっていた研究ですが、水野大二郎さんのご家族が病気になられて、水野さんが闘病を支え、看取り、そのあとご自身の生活を再建していくプロセスを、遠隔で協働しながら研究していました。私自身は闘病中のご家族がいる家庭の空間の中に入ることはご負担になるので、主に遠隔で調査をしていたんですね。コロナ禍とは全然違う理由でしたが、オンラインインタビューを毎週のように行い、水野さん自身がスマートフォンで毎日記録した写真や映像を使って、生活世界を理解するというアプローチをとりました。エスノグラフィーの伝統的なアプローチでは、調査者が現場に足を運んで、その状況を直接見ることが大事にされてきましたが、ほとんど現場に行かないで調査をする方法でした。ビジュアル・エスノグラフィーやデジタル・エスノグラフィーとよばれる方法を組み合わせて実践しました。

また、コロナ禍での人々の生活を理解する試みとして、学術的な研究ではありませんが、『仕事本 わたしたちの緊急事態日記(http://sayusha.com/catalog/books/p9784865282832%E3%80%80c0095))』という本を紹介したいです。77人の様々な職業の人に緊急事態宣言下の生活について、日記を書いてもらって、それを束ねたという本です。パン屋さん、ゴミの清掃員、タクシーの運転手さん、ミュージシャンなどが書いた4月の日記が束ねられていて、とても面白いです。コロナが身近に感じられるようになってから、毎日体温を測り、ちょっとでも上がると「やばいんじゃないか」とか、喉がちょっと痛いと「かかったんじゃないの?」って不安になりながら生活しているのは一緒だなとか、共感しながら読んでいます。パン屋さんやコンビニの店員さんが自分の生活を支えてくれていることが分かったり、普段出会っているけど話したことのない人々の生活が見えてくる。このように「日記を書いてください」と色々な人に頼んだものをデータとして研究をすることもできると思います。

また、北海道浦幌町の町立博物館の方々が、コロナの影響で地域の行事が中止になったチラシや記事、あるいは地域の人が作った手作りのマスクなど、コロナ禍で起きた出来事を表しているようなものや記録を収集していることが記事になっていました。最初に内田さんが今和次郎の試みの話に触れていましたが、後々に非常に貴重な資料になると思っています。

内田:

やりたいなと思っていることは生活調査ですよね。建築計画学という学問では「どの部屋で夫婦は寝るのか?」「食事はどこでするのか?」「子どもがどこで勉強をするのか?」などを調べて、住まいとの関係性を見ていく「生活調査」という方法があるのですが、「お父さんが仕事をしていたのはどこ?」、「その時に子どもはどこにいたのか?」を調べていく。そういう基礎研究から今の住まいの問題点を探る、住まいの限界性をクリアにできれば面白いと思います。大橋さんは物置を書斎にしたわけですが、住まいの中に「余力」があるからそれができたわけです。そういう住まいの持っている「余力」が大事だし、住まいだけでなく、庭や近隣の公共施設との関係も含めて、もう一度我々が作ってきた住まいが、こういう問題に対応しきれなかったことをクリアにするような研究があってもいいと思っています。新しい住宅像が生まれる可能性があるように思うんです。

聞き手:

かつては家の中で地域の人たちが集まったイベントをしていましたが、この数十年はほとんどなくなってしまいました。更にコロナ禍になって、家族以外の人が家に入ることを避けるようになると思います。妻もパーティー料理の勉強をしたのに誰も呼べなくなって残念がっているわけです。家族以外の人が住居に入ってくることは今後どう変わりうるのでしょうか。

内田:

戦後の住宅から応接間、つまり接客空間がなくなって、住まいが完全に家族だけのものになりました。家族だけのものということは、家族にとって居心地がいいものということで、ゴミ屋敷も気持ちよければそれができちゃうんですよね。戦前にはこうしたゴミ屋敷のような空間が作られないようになっていたのは、周辺環境の管理を町内会活動などで管理していたこともあるけど、住宅そのものに接客する空間、つまり他人が入ってくる行為があったからだと思います。それが戦後になってから、アメリカのように、リビングに家族とともに他人が入ってくる生活がいいということになり、ホームパーティーなどができるオープンなリビングが作られるようになります。しかし実際は、居間に他人を入れることはほとんどなく、家族だけの空間として使われることの方が多かった。そうした居間は、今のようなコロナ禍の状況になってくると、そういう空間にはますます怖くて他人を入れられない。戦前の住まいでは、よく考えられていて他人の入れる応接間と生活空間がきちっと区切られていて、ここまでは客を入れるけど、ここからは入ってはいけない、表と裏、ハレとケみたいな世界が住まいの中に組み込まれていたのですが、その重層構造が完全に消えてしまった。そういった意味で、戦前の住まいの良さが見直されるのではないでしょうか。

『文化村の簡易住宅』(洪洋社 大正11年)より。

野村:

ご家族の介護をされていた中で、気遣いとか心配とか、コロナ禍でどう変化したのかを教えて頂きたいです。

大橋:

個人的な話になってしまうのですが、介護の対象は母なんです。母と兄が同居していて、兄がメインで母をサポートしている状況ですが、リハビリのデイサービスやヘルパーさんによる介護サービスに助けられてきました。緊急事態宣言が出た後、しばらく介護サービスの利用を自粛することになりました。兄が在宅勤務になり家にいたので心配はなかったですが、母の食事や通院のサポート、運動不足の解消などをどうやって家族で分担するか、こまめに調整する必要がでてきました。家族の中のコミュニケーションの仕方や頻度がすごく変わりました。そして、介護を支えてくださっている方々の存在の大きさを実感しました。今までは当たり前のように利用させてもらっていた介護サービスですが、それを担ってくださっている方達にもご家族がいて、コロナで不安や不便な状況だろうと思ったら、誰によって自分や家族の生活が成り立っているのか、とこれまでより考えるようになりました。

聞き手:

移動がしやすくなって、色々と前提が変わったという話がありましたが、変わりえない部分、変われない部分、固定された部分がはっきりしてきたということですね。

大橋:

誰によって生活が成り立っていたのかに気づくという話は、英国王立人類学協会が発行している学術雑誌の『Anthropology Today』という速報的な論文集の「COVID-19特集号」でも出てきました(https://rai.onlinelibrary.wiley.com/toc/14678322/2020/36/3)。掲載されている論文の中で、移動の選択肢がある人とない人の話とか、生活が誰によって成り立ってきたかがすごく鮮明になったとか、そういう問題が議論されていました。生活学もまさにそういう所に着目するべきなんでしょう。

聞き手:

ありがとうございました。最後にお二人に一言ずつ頂きたいと思います。

大橋:

内田さんのお話の中で出てきたキーワードとして、私が印象的だったのは、「逃げ場」と「余力」です。生活空間の中の逃げ場や余力のお話が出てきましたけど、このキーワードについては引き続き考えたいなと思っています。

内田:

「移動する」って、確かに、近代の移動の装置は我々の生活に大いに関係しましたし、それが特権階級から一般大衆へ広がるなかで今の生活スタイルが確立されてきたと思います。その移動が制約された時に、大きな不安に駆られてしまうこともあるし、先ほどzoomを介した信頼関係の話をしたように、人間として温かみ、吐息を感じないと、話した気にならないという関係も大事なので、その両方をどう共存させていくのかが、最終的には問われると思います。

そういう意味で、今日のように、広く生活を捉えられる機会、これはまさに生活学会の成せることですので、こういうことをどんどん発信していって、議論の場が拡がり、生活学会が盛り上がるとよいと思っています。